探偵と若様の短編小説のログです。

「三年、待っていてくれますか」

留学するのだと若様は言った。

いつも自信たっぷりな若様が、改まったようすで敬語なんかを使うものだから、俺は面食らった。窓の外の光が入り込んで濡れたような黒い双眸が、静かに俺を見つめている。白くなだらかな稜線を描く頬、細く高い鼻梁、やや薄いくちびる。どれも普段の若様からは考えられないほど、頼りなげだった。

氷だけになったクリームソーダのグラスを、結露が滑りおちていく。

「…三年なんか、大したことないさ」

だって若様が中等部から高等部に上がるのだって、すぐだった。若様は三年経っても十年経っても変わらず、俺のことが好きだったじゃないか。(2024/01/20)

ひとに服を着せられることに慣れている若様は、おとがいをほんの少し持ち上げてじっとしている。白いシャツから伸びる細い頸にしゅるしゅるとネクタイを巻いてやりながら、俺はなんとなく、蛇を若様のからだに巻きつけているような、妙な気になった。

ネクタイはウールの芯地に絹地で青と紺のストライプが編まれたもので、なめらかな触り心地がする。

ネクタイを結び終えて、手を離す。なあ、若様、と口を衝いて出た。

「もしも若様が窮屈で、耐えられなくなったら、俺は若様のこと、いつでも逃がしてあげられるよ」

「ありがとう。…でも、こんなのはなんでもないんだ。それに」

若様は結び目の下に指を差し挿れた。緩かったらしい結び目を引き上げる。

「あなたにはいずれ、僕のパートナーになってもらうのだし。僕の足場がもう少ししっかりするまでは、家族に気に入られてもらわないと」

若様は手首を胸の高さにもちあげて、カフリンクスを留める。左、右。銀色の、時計のムーブメントを模したカフがきらめいた。長い睫毛にふちどられた眼が俺をみて、悪戯っぽく光る。

「でも、悪いことをするならあなたとがいいな。もちろん、いいこともね」

若様がそう言うなら、俺に異論はない。俺はジャケットを若様の双肩に掛けた。絹の裏地のジャケットはするりと滑り、若様のほっそりした肩を覆う。ほんとうになんでもないのだという顔をして襟元をととのえ、若様は歩き出す。磨き上げられた内羽根式のストレートチップ。(2024/01/23)

探偵事務所の一角を占める本棚には、籐の籠がふたつ、置いてある。中身は塩味のコンソメ味だとかサラダ味のじゃがりこだとか、うまい棒とか、袋入りのハリボーグミだとか、ブラックサンダーだとか、コンビニやスーパーで手に取れるような菓子ばかりを詰めてある。ちょっとした駄菓子屋が開店できそうだ。

「探偵を廃業したら若様専用の駄菓子屋になろうかな。雇ってくれる?」

若様はかたちのいい眉をひそめた。

「廃業は許さない」

「許しませんか」

「うん。だめ」

若様はいつも手土産に、俺や所員に気の利いた菓子を携えてきてくれる。渋い緑茶に合う羊羹や、高級中華店の月餅、噛むと稠密な歯ごたえとともに新鮮なバターと卵と牛乳の香りをはなちながら脆くくずれるビスケット。紹介制の会員しか購(か)えないような洋菓子を、なんでもないようにおもたせにする。当然舌が肥えているのだが、いっぽうで若様は、子どものころからチープな駄菓子も愛好している。

からだも食も細い若様は、長いあいだ駄菓子のたぐいを家族に禁じられていた。使用人も表立っては異を唱えられない。子どもの頃の若様が俺の事務所の隅っこで、くちびると指先をポテトチップスのかけらで汚していたことがあった。隠れたりしなくていいよと声を掛けると、ソファで足をぷらぷらさせながら頬張るようになった。若様は小食だし、賢いから、夕食が摂れなくなると俺が叱られて、事務所への出入りも禁止されることが分かっていて、半分くらい残した。残り半分は俺がたべた。

まあ、俺は脂肪やら糖のぶんだけ運動すればいいだけの話だったし、今より少し若かったし。

成人した若様は一袋くらいはぺろりといけるが、今も俺のところで駄菓子を食すし、俺も若様の駄菓子スペースを設置しているというわけ。

「なにが不満か、当ててみせようか」

若様は事務所の来客用のソファに背を深く沈めて、眼を細めて笑っている。不満なんかないよと言いたいところだが、痛いところを衝かれたのは事実だった。廃業なんか持ち出してみたのは、俺が拗ねているからだ。

「事務所に僕の駄菓子が増えていくのに、僕の部屋にはあなたのものがあまりないのが、不満なんでしょう」

「…そうだよ、」

俺は眼を眇めた。こうするといっそう人相が悪くなるのはわかっているが、どうせ若様しか見ていないし、若様は俺のことが好きなのだからいいだろう。それにしても、探偵が言い当てられたらかたなしだ。もうどうにでもしてくれ。俺はソファに首を凭れさせ、脱力して真剣に廃業を検討しはじめる。若様はくすくすと笑い声をたてた。

「へその上に、ピアスを開けようと思っているのだけれど」

「えっ」

「あなたに開けてほしい」

若様の切れ長の眼が俺を見つめている。ぬばたまの黒い眸があんまり真剣で、俺は眼を逸らして咳払いをした。わざとらしい。

「若様、よくないよ。そういうのはよくない」

ほんとうは、よくないのは若様じゃなく俺だ。分かっている。

「どうして? 僕のからだは僕のものだし、その僕があなたにまかせたいと思っているのに。それとも、あなたは…、やりたくない?」

俺は壁を睨んでいた視線を戻した。若様は白く、長い指を組み、俺の答えを待っている。俺は唾液で喉を湿らせた。喉仏が上下するのが、若様の黒く澄んだ瞳に映る。

「やりたい。すごく」

「…よかった、」

若様がほっとしたように破顔した。ちょっと、いや、だいぶ強引なところもあるくせに、眉や口許を嬉しそうにほころばせるものだから、俺は振り回されてしまう。

「耳でもいいけれど、ちょっと、家族が…めんどうだし。へそなら服の下になるし。…そういう秘密めいたことのほうが、あなたの好みでしょう」

僕もそういうの、好き。

若様が言葉を接ぐ。

俺が秘密を好むのは言うとおりだが、若様のことは、誇りで…実は、自慢だ。事務所の机の鍵つきの抽斗には、若様が新聞や経済誌に載った際の切り抜きを貼りつけたスクラップブックがおさまっている。俺と付き合っていても、いなくても。それはずっと変わらない秘密だ。(2024/01/24)

「『若様は俺が好きだから』ってよく言いますけど、所長は若様のこと、どう思ってるんですか」

事務員は呆れたように口にした。感情が読みにくいのはいつものことだが、底のほうに、憤りのようなものが滲んでいる。

「のらくら躱し続けるのは、お可哀想ですよ」

探偵は肩をすくめて、笑って受け流すように、オフィスチェアを半回転させた。

「…俺は、愛してるよ」

「そういうことは、直接お伝えしたほうがいいですよ」

事務員はきっぱりとしている。

探偵は返事をせずに、椅子を左右に揺らしている。(これは原作ゲームのやりとりかもしれない/2024/02/03)

「今日、埜村さんがお休みだったんだ」

羽織紐を解きかけたところで、若様は俺の顔の前に手のひらを差しだした。ストップをかける動作。俺は動きを止めた。

埜村さん、というのは若様の御宅ではたらく使用人のひとりだ。幼い頃から若様の身のまわりの世話をしていて、古参のうちに入る。これから俺と若様がしようとしていることと埜中さんの休暇になんの関係があるのか。考えて、ははあ、と俺は思い至った。若様は今日、着物の着付けを自分でした、ということだ。

「自分で着るのは久しぶりだったから、すこし時間がかかったのに…。あなたは脱がすのが一瞬なんだもの」

「手が早くて悪うございました。…時間がかかったって言っても、若様は器用だから。すぐ着れただろ?」

「すぐ脱げちゃうと虚しい! もっと味わって脱がせて」

「『味わって』って…」

俺は若様の首元に視線を落とした。ほっそりとした頸が、紫の襦袢の衿から生えている。長着は白、銀糸の刺繍の角帯に、紫の袴。金糸で縁どられた羽織。華やかな色合いが、若様のくせのない黒髪と、きりりとした目元を引き立てている。

「味わって脱がせていいの? 本当に?」

若様は色の薄い唇をへの字に曲げる。頸元を隠すように、長着の衿を引き寄せる。

「スケベ」

「そうだよ」

俺はくつくつと喉を鳴らした。若様に振り回されたり、振り回したりするのが、俺は好きだ。(2024/02/21)

(とあることがきっかけで緊縛プレイについて話し合う探偵と若様)

日曜の午後9時。事務所のレトロなテレビは総合テレビのドラマの放送を終え、紀行番組を映している。旅情を誘うゆったりとした雰囲気。いつもなら「旅行にでも行きたいね」などとのんびりした会話がはじまるところだが、本編のワンシーンのせいで、みょうにそわそわした空気になった。

妙にうわついた気分になっているのは、俺と若様の関係がすこし、変化したからだと思う。

「若様は、…興味ある?」

ソファに腰かけていた若様は眉を上げて黒い眼を愉快げに細め、薄い色の唇の両端を三日月のようにつり上げた。

「…僕に、言わせようとしてる?」

若様は脚を抱えて膝に首を載せて、小首を傾げた。黒髪が流れる。思わず手を伸ばして、さらりと感触を確かめたくなる。

「あなたはどうなの?」

「俺はさ、ほら。…おじさんをからかうもんじゃないよ、若様」

「…僕にばかり言わせようとして、あなたはいつも、ずるいな」

声にわずかに不満が混じえて、若様は眼を細める。俺は取り繕うことができなくなって、ソファを立って、若様に向かって屈み込む。蝶みたいに宙をたゆたって、やがて、俺の頬を迎えた手を縛ってしまいたい、と俺は確かに願っている。(2024/02/29)

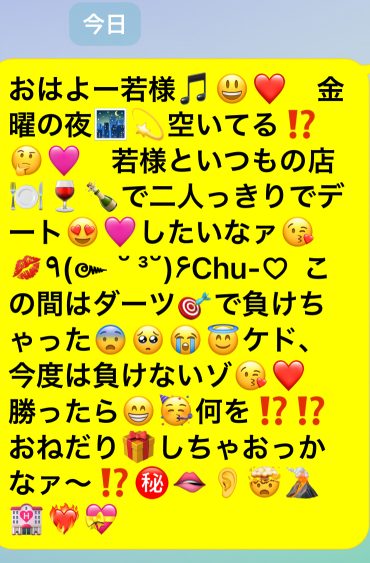

LINE風画面のスクショ

和むかなと思って俺が軽い気持ちで送ったおじさん構文のLINEは、たいそうお気に召さなかったらしい。若様は事務所まで乗り込んできて、スマホの画面を俺に向け、それは長い溜息を吐いた。

若様と知り合って十年以上が経つけれど、ちょっと聞いたことがない長さの嘆息だ。

「…引かないって、言ったじゃん」

自分でも大人げがないと思いながら、俺は唇を尖らせる。

若様の好意に気づいていながら、俺が返答を避け続けていた大きな理由は年齢と立場の差だ。俺がそう言うたびに若様は悲しそうな顔をしていた。自分には大したことではないのに、どうして俺がそんなに気にしているのか理解できない、そんな顔だ。

諦めてほしくて、俺はおじさんだし、と何度も繰り返した。五回目の禁煙だって失敗したし、筋肉痛が翌々日に来るし、唐揚げだって胃に重たくなってきたし。「…引くでしょ」と言ったら「引かないよ?」と不思議そうに首を傾げた。

そういうやりとりを繰り返して、結局俺は根負けした。

若様はそんなことではめげないだろうと、俺は本当はどこかで、ずっと、知っていたのだけれど。

今、俺が拗ねているのは、引かないと断言した若様が、おじさんくさい文面を嫌がっていることだ。俺は若様よりずっと早く、おじさん構文を書くような年齢になるんだよ? 若様。

若様は俺に向けていたスマホをポケットにしまった。

「あなたは探偵で、僕より歳下の…中学生や高校生の文章だって、真似できるんだから」

「…それは、まあ」

「僕とデートの約束を取りつけたいなら、本気でやって。構文なんか使わないで」

若様は上目遣いにじろっと俺を睨みつけた。文体や、俺を気持ち悪がったわけではないようだ。

「…ごめんなさい。もうしません」

俺は深々と頭を下げた。

「うん」

若様が頷く。

出会ってから十年以上経ったって、付き合いかたが少し変わったって、俺は若様がなにで機嫌を損ねるかなんて、ろくに分かっていないらしい。

確かなことは、若様はいつも俺の想像以上だってこと。若様は俺を驚かせるってこと。俺は若様に振り回されて、がっかりしたことなんかないってこと。